Didascalia e orrore. Sulla fotografia storica

Premessa

Si è tutti d’accordo che la fotografia non è da leggere come semplice mimesi del reale. Non soltanto perché –come nel caso delle foto surrealistiche- sovverte il modo proprio di “vedere” il mondo concedendo allo sguardo l’occasione di guardare libero dalla tirannia dell’abitudine per cogliere al di là della semplice presenza, ma anche perché il kairós che la fotografia cattura è talmente pregno di vissuto che rappresenta, più che un cronone, una durata. La fotografia storica è la più alta testimonianza tra i generi fotografici di come questo tempo «avvenire essente-stato presentante» (Heidegger) rimanga imprigionato nell’eternità dell’istante dicendo molto di più di un semplice hic et nunc. La storia raccontata ha sempre un alto indice di soggettivismo che impedisce di poter avere un resoconto corrispondente alla realtà dei fatti, che consenta a chi non ne è stato testimone diretto di farsi un’idea propria e fedele agli eventi accaduti. Il prospettivismo in questi casi si fa necessario poiché non trattandosi di relativismo, che finirebbe comunque per l’assolutezza dei suoi presupposti –“tutto è relativo”- col dichiarare una verità indiscutibile, riabilita –rivendicandone l’importanza- la coscienza critica del singolo. Le potenzialità di comprensione dell’individuo possono attualizzarsi soltanto se vi è disponibilità di dati fenomenologicamente trattati. La fotografia storica permette questa “messa a disposizione”. La prospettiva del fotografo che guarda l’evento e lo fissa in immagine può riportarci all’idea che il racconto avvenga in modo parziale e secondo una modalità che narra a partire dal proprio punto di vista. In realtà -se veramente si tratta di fotografia e non di quella che Barthes chiama immagine unaria che ha tra i suoi scopi quello di essere shockante, di cogliere la “semplice presenza” degli enti e non la loro essenza- qualunque sia la situazione in cui l’operator si trovi la fotografia permetterà di umanizzare i fatti, di andare alle cose stesse «zur sache selbst» indicandole.

La guerra nel Novecento

Dalla Prima guerra mondiale in poi il volto della guerra –di qualunque guerra si tratti- è lo stesso: strappato il velo di Maya non compare nessun tratto umano ma una superficie indefinita e aberrante. La disumanizzazione è stata il risultato del progresso scientifico e tecnico messo a disposizione dell’industria bellica. La netta differenza tra zona militare e zona civile, che garantiva la sicurezza della popolazione durante le battaglie, già con la Prima guerra mondiale viene meno, tant’è che si comincia a parlare di “fronte interno ed esterno”. Nonostante tutto, anche in questa nuova denominazione, si evidenzia ancora una certa differenza tra il luogo del combattimento e il luogo della collettività. Dalla Seconda guerra mondiale il conflitto diventa “totale” e l’intero mondo diviene un grande campo di battaglia. Il nemico –civile o militare che sia- non si guarda più negli occhi: è un punto in una zona da colpire. La scomparsa di un’etica della guerra –posto che di etica si possa parlare- comincia proprio dalla scomparsa del volto del nemico e dal coinvolgimento diretto della popolazione civile negli scontri: il nemico ha un’età compresa tra i pochi giorni di vita e la stagione più avanzata. Le armi parlano in questo senso: il cannone Bertha aveva una gittata di 120 chilometri; il radar individuava “ombre” da colpire; la bomba atomica era un pulsante da pigiare a seimila metri dal suolo; i sottomarini armati di siluri a guida autonoma falciavano il mare come fosse un campo di gramigna; le granate a gas o le bombe al napalm rendevano invisibile il nemico, invisibile l’arma letale –il fuoco era senza fiamme e l’aria venefica- e invisibile il bersaglio ultimo –bambini, donne, anziani, giovani, soldati e persino animali- che moriva lentamente. Cielo, mare e terra, tolta la poeticità del loro essere abitati, erano ridotti a utili strumenti bellici. Nessuno scampo, insomma. Questa crescita nella tecnica produsse una crescita geometrica della crudeltà umana. Il «legno storto» (Kant) della natura mostrò tutte le sue potenzialità di spietatezza a tal punto che il volto del “nemico” rimase senza tratti anche quando lo si aveva di fronte e implorava con gli occhi terrorizzati pietà. Nella natura al segnale di resa dell’animale il più forte si ferma; nel mondo degli uomini al segnale di debolezza del “nemico” l’altro si accanisce con maggiore efferatezza. Se questo era già vero nel passato più lontano, divenne ancora più esplicito dal Novecento in poi, a dimostrazione che l’ottimistica idea hegeliana di una storia –Res Gestae– che procede secondo una progressione di segno positivo non soltanto era infondata ma nei fatti “assolutamente” falsa. E se il nemico era chiunque, persino la differenza tra carnefice e vittima comincia a sbiadire sino a impedire oggi di poter parteggiare se non per le vittime certe: i civili, di qualunque parte in guerra essi siano il popolo. La vendetta è la dea giustificatrice dei genocidi, delle stragi, dei massacri, delle condanne sommarie, della genericità del nemico, della crudeltà, della spietatezza, dell’ignominia. La lista non salva nessuno, non pone nessuno dalla parte del “giusto”. La fotografia storica ha avuto il compito di umanizzare il disumano, di rendere il volto a chi ne è stato privato, di avvicinare il bersaglio guardandolo negli occhi e di osservare la violenza della sua trasformazione a “cosa” a “punto” a “nemico da eliminare”.

Tra didascalia e fotografia storica

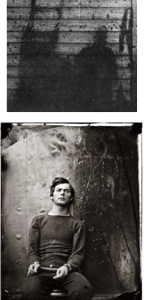

Rispetto al titolo di un’opera d’arte, la didascalia di una fotografia storica diviene essenziale. Si pensi alla Creazione di Adamo. In tutto il mondo le mani di Dio e di Adamo che quasi si toccano sono note a chiunque e sempre riconoscibili, il titolo dell’opera no e a volte –purtroppo- si dimentica anche l’artista. Sebbene la stessa sorte potrebbe toccare all’autore di una foto nota, la funzione della didascalia di una fotografia rispetto al titolo di un’opera d’arte sembra invece necessaria al “coglimento” del “senso” della foto. Ciò che provoca è in riferimento alla storia che rappresenta, alla durata condensata nell’attimo. La questione riguarda meno le fotografie concettuali, artistiche, surrealistiche ma certamente è da approfondire per le foto storiche, realistiche o ritrattistiche. Per esempio, se non sapessimo che quello che stiamo guardando è Charles Baudelaire (1862) o Victor Hugo sul letto di morte (1855) avvertiremmo lo stesso punctum? E se non  sapessimo che l’ombra proiettata sul muro è quella di un uomo spazzato via «dal flash straordinario

sapessimo che l’ombra proiettata sul muro è quella di un uomo spazzato via «dal flash straordinario della bomba atomica» (J. C. Bailly, L’istante e la sua ombra, p. 4) o che il giovane ritratto sta per essere impiccato e che si tratta di Lewis Payne (1865), uno dei cospiratori dell’assassinio di Abramo Lincoln, saremmo lo stesso tanto coinvolti nell’osservazione? Ma che cosa accade attraverso la didascalia? La scrittura cambia la nostra disposizione emotiva nell’atto del coglimento del senso della fotografia? È la storia ad aggiungere alla fotografia o la fotografia che rende il volto della storia? La didascalia non potrà mai essere altro che una dichiarazione breve in cui si indica il luogo, il tempo, i personaggi o la situazione/evento. Al limite, come nel caso della Woodman, potrà trattarsi di un aforisma. Nulla di più. Dunque da una didascalia non possiamo risalire all’interezza della storia. Si prenda una delle tante foto di Armin T. Wegner. Ci sono cinque bambini, tre di loro sembrano dormire, in lontananza della gente sta andando via. La scena è inquietante. Un marciapiede e una strada, separati da un’incavatura: desolati, poveri, dissestati. Un bimbo guarda verso di noi, ma il suo volto non è visibile. Sta accanto a uno dei bambini sdraiati. Questa presenza desta e allucinata nella strana fissità della sua posizione comincia a parlare, a dirci dell’immobilità del suo vicino, del suo abbandono troppo radicale per essere un sonno di stanchezza, dell’anomala indifferenza delle persone che stanno andando via. Non accenna a voler correre verso di loro, continua a guardare verso di noi, vicino a chi dorme e distogliendo lo sguardo da chi va, in un immobilismo aberrante. È rannicchiato con le gambe strette al petto? Non è chiaro. È seduto ma i piedi non si vedono, come fosse raggomitolato. La sua angosciante presenza sembra amplificata da quella della persona in fondo, il quinto bambino o ragazzo. È seduto anche lui, come se qualcosa gli impedisse di muoversi, immobile nello scavo tra il marciapiede e la strada, lui però guarda verso le persone che stanno andandosene. I nostri occhi gli corrono dietro. L’ultima persona che segue il gruppo è ben vestita, certamente. Un abito bianco. Stonato rispetto alla desolazione intorno. Il primo bambino ci afferra, il secondo ci chiede di guardare chi va. È il 1915-16. La didascalia recita: “Abandoned and murdered small children of the Armenian deporteee”. I tre bambini non stanno affatto dormendo, sono morti. Stiamo guardando dentro un minuscolo granello del genocidio degli Armeni iniziato il 24 aprile 1915, il primo crimine contro l’umanità del XX secolo. I “giovani turchi”, con l’alleanza dei tedeschi, deportarono quasi due milioni di armeni costringendoli a vere e proprie marce della morte, in nome del panturchismo. Lungo il percorso morirono tutti, di stenti, di fame, di sete, di malattie, sotto i colpi sferrati dai loro carnefici o bruciati vivi. Le fotografie di Armin T. Wegner furono la testimonianza del massacro che i turchi volevano e vogliono nascondere e che molti Stati, compreso ironia della sorte quello di Israele, per interesse politico non riconoscono. Wegner protesse i suoi scatti occultandoli sotto la sua cintura, rischiando di essere accusato di alto tradimento e di essere ucciso.

della bomba atomica» (J. C. Bailly, L’istante e la sua ombra, p. 4) o che il giovane ritratto sta per essere impiccato e che si tratta di Lewis Payne (1865), uno dei cospiratori dell’assassinio di Abramo Lincoln, saremmo lo stesso tanto coinvolti nell’osservazione? Ma che cosa accade attraverso la didascalia? La scrittura cambia la nostra disposizione emotiva nell’atto del coglimento del senso della fotografia? È la storia ad aggiungere alla fotografia o la fotografia che rende il volto della storia? La didascalia non potrà mai essere altro che una dichiarazione breve in cui si indica il luogo, il tempo, i personaggi o la situazione/evento. Al limite, come nel caso della Woodman, potrà trattarsi di un aforisma. Nulla di più. Dunque da una didascalia non possiamo risalire all’interezza della storia. Si prenda una delle tante foto di Armin T. Wegner. Ci sono cinque bambini, tre di loro sembrano dormire, in lontananza della gente sta andando via. La scena è inquietante. Un marciapiede e una strada, separati da un’incavatura: desolati, poveri, dissestati. Un bimbo guarda verso di noi, ma il suo volto non è visibile. Sta accanto a uno dei bambini sdraiati. Questa presenza desta e allucinata nella strana fissità della sua posizione comincia a parlare, a dirci dell’immobilità del suo vicino, del suo abbandono troppo radicale per essere un sonno di stanchezza, dell’anomala indifferenza delle persone che stanno andando via. Non accenna a voler correre verso di loro, continua a guardare verso di noi, vicino a chi dorme e distogliendo lo sguardo da chi va, in un immobilismo aberrante. È rannicchiato con le gambe strette al petto? Non è chiaro. È seduto ma i piedi non si vedono, come fosse raggomitolato. La sua angosciante presenza sembra amplificata da quella della persona in fondo, il quinto bambino o ragazzo. È seduto anche lui, come se qualcosa gli impedisse di muoversi, immobile nello scavo tra il marciapiede e la strada, lui però guarda verso le persone che stanno andandosene. I nostri occhi gli corrono dietro. L’ultima persona che segue il gruppo è ben vestita, certamente. Un abito bianco. Stonato rispetto alla desolazione intorno. Il primo bambino ci afferra, il secondo ci chiede di guardare chi va. È il 1915-16. La didascalia recita: “Abandoned and murdered small children of the Armenian deporteee”. I tre bambini non stanno affatto dormendo, sono morti. Stiamo guardando dentro un minuscolo granello del genocidio degli Armeni iniziato il 24 aprile 1915, il primo crimine contro l’umanità del XX secolo. I “giovani turchi”, con l’alleanza dei tedeschi, deportarono quasi due milioni di armeni costringendoli a vere e proprie marce della morte, in nome del panturchismo. Lungo il percorso morirono tutti, di stenti, di fame, di sete, di malattie, sotto i colpi sferrati dai loro carnefici o bruciati vivi. Le fotografie di Armin T. Wegner furono la testimonianza del massacro che i turchi volevano e vogliono nascondere e che molti Stati, compreso ironia della sorte quello di Israele, per interesse politico non riconoscono. Wegner protesse i suoi scatti occultandoli sotto la sua cintura, rischiando di essere accusato di alto tradimento e di essere ucciso.

Adesso osserviamo un’altra foto a colori. Una donna asiatica ha il volto contratto dal pianto e dalla paura. È evidente che sta implorando pietà. Intorno a lei c’è dell’altra gente. Tutti vicini, quasi abbracciati. Lo sono davvero? Di chi sono quelle mani che si stringono al ventre della donna in primo piano? Un uomo? Un’altra donna? L’asiatica piangente non guarda verso l’obbiettivo, ma alla sua destra. C’è qualcuno a destra. Qualcuno che fa paura. Non soltanto alla donna ma anche ai due bambini che stanno dietro di lei, i cui volti sono perfettamente visibili. Guardano impauriti in modo diverso, ma anche loro alla loro destra. La più grandicella è terrorizzata. La paura le apre la bocca. Abbraccia qualcuno o si stringe a qualcuno di fronte a lei. L’altro bambino è più piccolo. Sembra guardare incuriosito e frastornato; sembra non capire, come la madre che lo porta in braccio, sostenendolo su un fianco. La loro strana tranquillità lascia sperare che ci sbagliamo, che quello che aleggia nella foto sia un terrore ingiustificato. La madre osserva qualcosa mentre stringe il bambino. Ma che cosa? Che cosa attira la sua attenzione in quel momento? Si guarda la pancia? Che cosa sta facendo? Osserviamo meglio il bambino. Sul suo piedino destro si vede una mano poggiata, è quella di un altro bambino, forse il fratello. Nella foto è tagliato, si intravede il suo abito a righe, sembra un pigiama. Che siano stati portati fuori da casa mentre si trovavano serenamente riuniti? Chi sono? Cosa sta succedendo? Chi è il mostro a destra che li terrorizza? È una foto di Ronald L. Haeberle. La didascalia recita: March 16, 1968, “Women and children in My Lai, Vietnam, shortly before US soldiers shot and killed them”. Qualche secondo dopo lo scatto tutte le persone della foto, bambini compresi, verranno uccise. È la strage di May Lai. Il mostro a destra porta i nomi dei soldati americani che hanno perpetrato questo scempio nel sud del Vietnam uccidendo circa 500 civili disarmati.

Altra foto a colori. Sembra surreale. Una di quelle immagini che nei film si costruiscono al computer. L’idea che sopraggiunge è quella di uno spazio teatrale in cui gli ambienti sono stati arredati con una scenografia tridimensionale per rendere l’immagine di un luogo infernale. Macerie su macerie. Fantasmi di edifici che si accartocciano. Lo spettacolo che si presenta all’osservatore è l’immagine di un paesaggio che si sta ripiegando su se stesso. Piloni di ferro abbattuti in primo piano. Sullo sfondo il cielo nero disorienta lo sguardo: nuvole che si confondono col fumo e col pulviscolo rendono lo scenario apocalittico. Parte delle rovine a destra della foto sono immerse in una nebbia di polvere. Si intravede un uomo. Sembra un vigile del fuoco, a malapena si riconoscono le strisce fosforescenti della sua divisa. Si sta muovendo, guarda verso il basso, forse per vedere dove mette i piedi o forse per cercare qualcosa. Al primo sguardo sembra “buttato là” insieme con i resti ammonticchiati. Sembra finto, insomma. Un pupazzo ancora in piedi pronto a cadere insieme con le macerie. Poi si comprende che è l’unico ente vivo in quell’ammasso confuso e azzerato che lo domina pur se lui vi si inoltra. A sinistra è appena visibile un oggetto minuscolo. Rosso. L’unico segno di colore in questa foto lugubre. Ma che cosa è? Un gioco per bambini? Una scatola? Che cosa è quel piccolo oggetto insignificante che emerge divenendo quasi esistente? Che cosa è questa “cosa” che ha mantenuto la propria vividezza in tanto squallore? A destra qualche accenno di rosso ritorna: è fuoco. Macerie arroventate. Piccoli roghi che resistono vicino all’uomo risucchiato dal dominio del disastro. Dove siamo? È una foto di James Nachtwey. Questa la didascalia: New York, 2001 – Ground Zero. È l’undici settembre, al-Qāʿida sferra un attacco terroristico contro gli Stati Uniti provocando il crollo delle Torri gemelle. Tremila civili  moriranno, tra questi 343 saranno i vigili del fuoco che hanno cercato di soccorrere le vittime dopo l’attentato.

moriranno, tra questi 343 saranno i vigili del fuoco che hanno cercato di soccorrere le vittime dopo l’attentato.

Una foto simile in bianco e nero. Il paesaggio è deserto. Una distesa di cose distrutte, ridotte a parvenze, annichilite. Nulla è riconoscibile come ente, forse una ruota in legno e la pediera di un letto, ma con molta probabilità è un adattamento della percezione dell’osservatore a far assimilare a ciò che è noto l’indeterminato. È un luogo di distruzione. Una sorta di discarica dismessa. Sullo sfondo oltre i fumi che si levano dal basso si intravede a sinistra il profilo di un albero spoglio e a destra quello di una montagna. In questo sovrapporsi e distendersi di pezzi e di niente, si erge un torii, il portale di passaggio per i luoghi sacri. Siamo in Giappone? Siamo in un luogo sacro? Un architrave si inserisce tra le due colonne in legno che sostengono una trave sulla quale poggia un asse ricurvo. È visibile anche il gakuzuka, il rettangolo che di solito contiene un’iscrizione. Qui no. Quel torii è l’unica cosa certamente individuabile. Sembra nudo. Sembra ammonirci. Il danno compiuto non è soltanto alle cose ma al sacro; il passaggio sotto al torii non purificherà. È lì però. Severo, altero, a protezione di quella distesa cadaverica. È una foto di Yosuke Yamahata: “A city street in Nagasaki, August 10th, 1945”. Siamo all’indomani del lancio della seconda bomba atomica che al solo impatto uccise circa duecentomila civili.

Un’ultima foto ancora in bianco e nero. Una donna asiatica è in piedi su un terreno ampio, forse una campagna, accanto a lei due cadaveri, di uno sono visibili le gambe, alle sue spalle altri fagotti bianchi, molto probabilmente cadaveri sommariamente coperti da teli o lenzuola. La foto non è nitida. La desolazione intorno. La donna ha le mani unite alla vita. Il capo chino di chi non regge il pensiero. Nessun altro segno di vita. Come mai quei cadaveri sembra che debbano stare lì per sempre? Sullo sfondo è visibile una casa e i profili di due alberi spogli. Tutto sembra piangere. A sinistra della foto c’è una scodella o un piatto, un oggetto quotidiano. Chi è quella donna? Certamente non una parente, altrimenti sarebbe disperata non tristemente pensierosa. È una foto del rev. John Magee: “On December 13, 1937, about 30 Japanese soldiers murdered all but 2 Chinese of 11 in the house at No. 5 Xinlukou”. È una delle tante immagini di quello che Iris Chang ha definito Lo stupro di Nanchino. Sei settimane in cui migliaia di cinesi disarmati furono massacrati, violentati, torturati e uccisi dalla ferocia dei giapponesi. La donna in primo piano ha trovato le due bambine sopravvissute alla strage di questa famiglia. Il negazionismo dei giapponesi sull’evento è tristemente noto, nonostante il rev. John Magee con le sue foto e il suo filmato abbia permesso a chi non c’era di comprendere l’efferatezza del crimine perpetrato.

Ritorniamo alla questione della didascalia della foto storica. Non aggiunge nulla all’immagine, piuttosto soddisfa un bisogno, quello di dare una risposta alle domande che inevitabilmente ci si pone nell’atto ermeneutico di cogliere il senso. Chi osserva compie un’operazione quasi automatica: interpreta a partire dalla propria tonalità emotiva, dalla propria Stimmung. Una precomprensione che permette allo spectrum, il fotografato, di apparire, di parlare, di raccontarsi. La prima richiesta che quasi urla è quella di essere riconosciuto. La didascalia è legata a questa urgenza di riconoscimento che chiede ogni ente fotografato, ma la foto continua a chiedere altro. Chiede la nostra partecipazione, chiede riparo nella nostra memoria, chiede di essere strappata dal fiume dell’oblio e dell’indifferenza, chiede di viaggiare nel tempo e nello spazio, di ritornare lì, spettatori e giudici della vergogna. Chiede di essere salvata, chiede di salvare la nostra coscienza critica. Dimenticheremo la didascalia, tranne l’unica che si scolpisce in noi divenendo un apriorismo indiscutibile che ci permetterà di interpretare altri fenomeni: non esiste una guerra giusta.

Un Commento