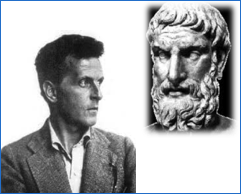

Vivere beati con Epicuro e il giovane Wittgenstein

La continuità dell’approccio logico-filosofico del primo Wittgenstein con la tradizione di ricerca di matrice epicurea, abbastanza evidente per quel che riguarda specificamente l’ambito della filosofia ‘atomista’ del linguaggio, potrebbe essere estesa fino a investire orizzonti etico-esistenziali più generali, che ancora oggi possono stimolare la nostra disposizione all’ascolto e, forse, dirci qualcosa di non banale per una saggia condotta laica (e loica) della vita.

Se consideriamo lo straordinario appunto dei Quaderni 1914-1916 datato 8-7-’16 (dal quale, poi, deriverà la prop. 6.4311 del Tractatus) prescindendo dal tipico taglio introspettivo e dal ritmo incalzante (che ricordano le Confessioni di Agostino), ci accorgiamo che sul piano strettamente concettuale esso è molto vicino all’Epistola a Meneceo, conosciuta anche come “lettera sulla felicità”. A una attenta lettura comparata, infatti, emerge non solo che i temi della felicità, del tempo, della morte e del fato, sui quali verte il testo epicureo, ritornano puntualmente nella pagina wittgensteiniana, ma anche che le soluzioni tormentosamente raggiunte da Wittgenstein concordano quasi alla lettera con quelle a suo tempo indicate dal maestro del giardino al suo allievo.

Scrive Wittgenstein:

Comunque sia, ad ogni modo noi siamo in un certo senso dipendenti, e ciò da cui siamo dipendenti possiamo chiamarlo Dio.

In questo senso, Dio sarebbe semplicemente il fato o, il che è lo stesso, il mondo – indipendente dalla nostra volontà -.

Dal fato posso rendermi indipendente.

Vi sono due divinità: il mondo e il mio Io indipendente.

Io sono o felice o infelice, questo è tutto. Si può dire: bene o male non v’è.

Chi è felice non deve aver timore. Neppure della morte.

Solo chi vive non nel tempo, ma nel presente, è felice.

Per la vita nel presente non v’è morte.

La morte non è evento della vita. Non è un fatto del mondo.

[Cfr. Tractatus, prop. 6.4311, 1° capoverso, dove però, al posto della seconda frase, si legge: «La morte non si vive»].

Se, per eternità, s’intende non infinita durata nel tempo, ma intemporalità, si può dir che viva eterno colui che vive nel presente. [Cfr. Tractatus, prop. 6.4311, 2° capoverso]

Per vivere felice devo essere in armonia con il mondo, e questo vuol dire “essere felice”.

Allora io sono, per così dire, in armonia con quella volontà estranea dalla quale sembro dipendere. Ciò vuol dire: ‘io faccio la volontà di Dio’.

Il timore della morte è il miglior segno d’una vita falsa, cioè cattiva.1

L’epicureismo, da parte sua, era in grado di promettere una qualche forma di ‘immortalità’ terrena, ovvero uno stile di vita degno di un dio. Epicuro, infatti, sosteneva che, vivendo secondo i precetti del maestro, il seguace sarebbe stato «come un dio tra gli uomini» (Epistola a Meneceo, 135)2 e Lucrezio aggiungeva che la ragione può migliorarci a tal punto che nil impediat dignam dis degere vitam (De rerum natura, III, 319-322).

Ed è proprio a questo tipo di promessa, piuttosto che a una di tipo platonico o agostiniano, che Wittgenstein sembra qui avvicinarsi, come si vede chiaramente dalla prop. 6.4312 del Tractatus:

L’immortalità temporale dell’anima dell’uomo, dunque l’eterno suo sopravvivere anche dopo la morte, non solo non è per nulla garantita, ma, a supporla, non si consegue affatto ciò che, supponendola, si è sempre perseguito. Forse è sciolto un enigma perciò che io sopravviva in eterno? Non è forse questa vita eterna così enigmatica come la presente? La risoluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo è fuori [außerhalb] dello spazio e del tempo.

Vivere nel presente e in armonia con il mondo è essere felici, dice Wittgenstein, ed essere felici nel presente vuol dire vivere in eterno. E non solo. Secondo Wittgenstein ci attende un’altra forma ancora di eternità, perché, come dice nella celebre prop. 6.45 del Tractatus, se riusciamo a vedere e sentire il mondo come una totalità delimitata, perveniamo a una visione delle cose sub specie aeterni, cioè a un sentimento mistico di vago sapore spinoziano-schopenhaueriano.

Vivere nel presente e in armonia con il mondo è essere felici, dice Wittgenstein, ed essere felici nel presente vuol dire vivere in eterno. E non solo. Secondo Wittgenstein ci attende un’altra forma ancora di eternità, perché, come dice nella celebre prop. 6.45 del Tractatus, se riusciamo a vedere e sentire il mondo come una totalità delimitata, perveniamo a una visione delle cose sub specie aeterni, cioè a un sentimento mistico di vago sapore spinoziano-schopenhaueriano.

Anche per Epicuro l’uomo felice non può avere alcun timore della morte, dal momento che essa «nulla è per noi, perché, quando noi siamo, la morte non è presente, e quando è presente la morte, allora noi non siamo» (Epistola a Meneceo, 125). L’uomo del volgo, invece, è reso irrimediabilmente infelice proprio dalla irrazionale paura della morte. Questa consapevolezza, poi, «rende godibile la mortalità della vita, non perché vi aggiunga un tempo interminato, ma perché elimina il desiderio dell’immortalità» (124). Col desiderio dell’immortalità, infine, vengono eliminate anche l’ansia del futuro (cfr. 127), ovvero ciò che Wittgenstein chiama il “vivere nel tempo”, e il senso angoscioso della ineluttabile dipendenza dai capricci del fato (cfr. 133-134).

Vale la pena concludere con le variazioni oraziane e senechiane sul tema epicureo del ‘vivere nel presente’, a riprova dell’esistenza di una sorta di peculiare tonalità di pensiero che caratterizza la tradizione di ricerca nella quale anche il giovane Wittgenstein viene a inserirsi, benché forse inconsapevolmente. Per quel che riguarda Orazio, il quale, com’è noto, nell’unica menzione del filosofo in tutta l’opera pervenutaci, si dichiarava Epicuri de grege porcus (Epist., I, 4, v. 16), oltre al celeberrimo carpe diem quam minimum credula postero dell’ode a Leuconoe (Odi, I, 11, v. 8), si considerino anche anche Odi, II, 16, vv. 25-26: «l’animo lieto del presente aborrisca l’affannarsi per ciò che è futuro», ed Epist., I, 4, v. 13: «fa’ conto che ogni nuova alba segni quello ch’è per te l’ultimo giorno3. Da parte sua Seneca, che da stoico aveva con Epicuro un rapporto di odi et amo («ho l’abitudine di passare nel campo altrui non come disertore, ma come esploratore»4, dichiara la prima volta in cui fa propria una massima di Epicuro in Epist. ad Luc. I, 2, 5, per poi precisare in I, 8, 8 – dopo la quinta citazione da Epicuro in sole otto lettere: «Forse mi chiederai perché riferisca tante belle massime di Epicuro piuttosto che dei nostri autori; ma per quale motivo pensi che tali concetti siano soltanto di Epicuro e non un patrimonio di tutti?». Cfr. anche I, 12, 11), dedicando proprio al tempo la prima lettera a Lucilio, raccomanda all’amico: «tieni strette tutte le tue ore, così avverrà che dipenderai meno dal domani» (I, 1, 2). E in una lettera successiva ripete l’identico concetto espresso nell’ultimo passo citato di Orazio: «bisogna programmare ogni giorno come se ognuno dovesse chiudere la serie e porre un termine definitivo alla nostra vita» (I, 12, 8). Finché, in II, 13, 16-17, ancora una volta sulla scorta di Epicuro, Seneca biasima la stoltezza di chi semper incipit vivere ponendo (anche in punto di morte!) sempre nuove fondamenta alla propria vita.

NOTE

1 In Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A. G. Conte, Einaudi, Torino 1964, p. 175. Cfr. anche l’ultima frase dell’appunto del 5-7-’16, ivi, p. 174, che coincide con la prop. 6.431 del Tractatus: «alla morte il mondo non si àltera, ma cessa d’essere».

2 Si cita da Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Laterza, Roma-Bari 19872 , libro X.

3 Si cita da Orazio, Tutte le opere, Mondadori, Milano 2007.

4 Si cita da Seneca, Lettere morali a Lucilio, Mondadori, Milano 2007.

Nessun commento