L’amore, la guerra

La più grande tra le passioni -l’amore- è una forma di guerra mortale fra i sessi, più simile all’odio che all’amicizia. Questa la tesi di La Rochefoucauld, che Nietzsche e Strindberg faranno propria: «non c’è passione dove l’amore di sé domina così potentemente come nell’amore; e si è sempre più disposti a sacrificare la tranquillità di chi si ama che a perdere la propria»1. Due testi messi di recente in scena al Piccolo Teatro di Milano sembrano confermare questa intuizione.

Nel silenzio delle sale si aggirano leggendo i nomi sulle superfici. Superfici di che cosa? Sembra un museo questo luogo. Con muri alti color vermiglio, con dei dipinti di grandi proporzioni. Ma alle targhe e ai nomi corrisponde sulle pareti soltanto il vuoto. Siamo, infatti, in un cimitero. Arriva un uomo che si stende a terra, dorme. Una donna lo vede e sobbalza. Quell’uomo è stato il suo amante, da tanto si sono perduti. Lei lo sveglia, cominciano a parlare con la semplice banalità dei convenevoli, che a poco a poco si trasformano nel linguaggio più vero e più fremente: quello del desiderio. Si avvicinano. Si toccano e si accarezzano, senza guardarsi. Ma non significa, questo, che chiudono gli occhi, no. Vuol dire, invece, che proprio le posture -così particolari- dei corpi indicano che voglia e pudore combattono ancora. Sino a che vince il tremore di un incontro nel quale la passione struggente è però intrisa di una nostalgia senza volto, senza leggerezza. Fanno l’amore. Appaiono altre figure. Sono i genitori di lui, venuti a seppellire la nonna. La madre parla parla parla. Rimprovera al figlio di aver abbandonato la moglie, di aver divorziato. Arriva Gry, la moglie, che comunica che il loro ragazzo è in ospedale, grave, che forse sta per morire. Gli anziani genitori non vogliono che il figlio vada via con la sua nuova compagna, temendo più non ritorni. La donna non vuole che il suo riconquistato amante vada coi suoi genitori a seppellire la nonna, temendo più non ritorni. Verso dove non si deve andare? Quale soglia è pericoloso varcare? Quella della memoria? Del tempo? Della carne? I tre uomini muoiono, lì sulla scena. E di rado si è visto il teatro mimare così bene l’indicibile, con tanta inesorabile freddezza. Le tre donne rimangono. Parche, madri, corpi, parola, silenzio.

Nel silenzio delle sale si aggirano leggendo i nomi sulle superfici. Superfici di che cosa? Sembra un museo questo luogo. Con muri alti color vermiglio, con dei dipinti di grandi proporzioni. Ma alle targhe e ai nomi corrisponde sulle pareti soltanto il vuoto. Siamo, infatti, in un cimitero. Arriva un uomo che si stende a terra, dorme. Una donna lo vede e sobbalza. Quell’uomo è stato il suo amante, da tanto si sono perduti. Lei lo sveglia, cominciano a parlare con la semplice banalità dei convenevoli, che a poco a poco si trasformano nel linguaggio più vero e più fremente: quello del desiderio. Si avvicinano. Si toccano e si accarezzano, senza guardarsi. Ma non significa, questo, che chiudono gli occhi, no. Vuol dire, invece, che proprio le posture -così particolari- dei corpi indicano che voglia e pudore combattono ancora. Sino a che vince il tremore di un incontro nel quale la passione struggente è però intrisa di una nostalgia senza volto, senza leggerezza. Fanno l’amore. Appaiono altre figure. Sono i genitori di lui, venuti a seppellire la nonna. La madre parla parla parla. Rimprovera al figlio di aver abbandonato la moglie, di aver divorziato. Arriva Gry, la moglie, che comunica che il loro ragazzo è in ospedale, grave, che forse sta per morire. Gli anziani genitori non vogliono che il figlio vada via con la sua nuova compagna, temendo più non ritorni. La donna non vuole che il suo riconquistato amante vada coi suoi genitori a seppellire la nonna, temendo più non ritorni. Verso dove non si deve andare? Quale soglia è pericoloso varcare? Quella della memoria? Del tempo? Della carne? I tre uomini muoiono, lì sulla scena. E di rado si è visto il teatro mimare così bene l’indicibile, con tanta inesorabile freddezza. Le tre donne rimangono. Parche, madri, corpi, parola, silenzio.

Un uomo e una donna entrano in scena trafelati. Il luogo è pieno di rifiuti di ogni genere: cartacce, bottiglie, avanzi di cibo. Lui, Ray, le dice che ha poco tempo perché i colleghi di là lo stanno aspettando per completare il lavoro; lei, Una, ribatte che deve ascoltarla. «Perché sei venuta qui? Come mi hai trovato? Che cosa vuoi?», sono alcune delle parole che l’uomo le rivolge. È da tanto, infatti, che non si vedono. Da quando, più di dieci anni prima, la dodicenne Una era fuggita con Ray e con lui aveva fatto sesso per poi essere abbandonata. Ma non lo aveva denunciato, no. Erano stati i suoi genitori a farlo. E Ray ha trascorso degli anni in carcere. Ora ha cambiato nome, ha trovato un lavoro. E quella sera era stato lui a sentirsi abbandonato quando, di ritorno dal pub, non l’aveva più trovata in albergo, l’aveva cercata ovunque, era disperato. Per un istante rinasce in entrambi l’antica passione. Una vuol fare l’amore. Ray sembra cedere ma poi la allontana. «Tu non dovresti essere qui, lo sai».

Un uomo e una donna entrano in scena trafelati. Il luogo è pieno di rifiuti di ogni genere: cartacce, bottiglie, avanzi di cibo. Lui, Ray, le dice che ha poco tempo perché i colleghi di là lo stanno aspettando per completare il lavoro; lei, Una, ribatte che deve ascoltarla. «Perché sei venuta qui? Come mi hai trovato? Che cosa vuoi?», sono alcune delle parole che l’uomo le rivolge. È da tanto, infatti, che non si vedono. Da quando, più di dieci anni prima, la dodicenne Una era fuggita con Ray e con lui aveva fatto sesso per poi essere abbandonata. Ma non lo aveva denunciato, no. Erano stati i suoi genitori a farlo. E Ray ha trascorso degli anni in carcere. Ora ha cambiato nome, ha trovato un lavoro. E quella sera era stato lui a sentirsi abbandonato quando, di ritorno dal pub, non l’aveva più trovata in albergo, l’aveva cercata ovunque, era disperato. Per un istante rinasce in entrambi l’antica passione. Una vuol fare l’amore. Ray sembra cedere ma poi la allontana. «Tu non dovresti essere qui, lo sai».

Frammenti e lampi di due testi asciutti e densi, feroci e dolci.

David Harrower fa propria l’eredità di Beckett, di Pinter, di McEwan, trasfigurando in lucidità l’orrore di tante vite. Il suo testo sa cogliere l’enigma dell’abuso quando non è soltanto perversione ma anche storia d’amore. Una e Ray dicono di essersi pensati ogni giorno. Un pensiero che è un macigno, come ogni pensiero d’amore. I due attori -Popolizio e Della Rosa- sono magnifici. Sono due corpi, due storie, due linguaggi, due memorie che lottano, si allontanano, si colpiscono, si abbracciano. Rimangono soli.

Nel testo di John Fosse amore e morte -una delle più antiche e radicali endiadi della vita, della scrittura e del teatro- ridiventano ciò che sono, il senso stesso delle entità desideranti e temporali che siamo. Lo ridiventano nella scrittura sobria e quasi silenziosa del drammaturgo norvegese; nella regia spaziale, geometrica e disperata di Patrice Chéreau; nei corpi coperti e disvestiti dei due protagonisti, un isterico e femminile Pascal Greggory, una lussuriosa e maschile Valeria Bruni Tedeschi.

In Fosse e in Harrower la crudeltà oggettiva della scrittura diventa così una lama. Lama di luce ma lama che taglia. Perché la vita è un segno, la scrittura è il suono di questo segno, il loro insieme. E gli istanti sono dei frammenti, sillabe di amore e di morte sparse nella polvere del tempo. Polvere essi stessi.

Nota

1 «Il n’y a point de passion où l’amour de soi-meme regne si puissement que dans l’amour; et on est toujours plus disposé à sacrifier le repos de ce qu’on aime qu’à perdre le sien» (F. de la Rochefoucauld, Massime. Riflessioni varie e autoritratto [Reflexions ou sentences et maximes morales, 1665], a cura di G. Bogliolo, Milano, Rizzoli 1978, af. 262, p. 162).

| Piccolo Teatro Strehler – Milano |

| Rêve d’automne |

| di John Fosse |

| regia Patrice Chéreau |

| con Pascal Greggory, Valeria Bruni-Tedeschi, Bulle Ogier, Bernard Verley, Marie Bunel |

| scene Richard Peduzzi |

| traduzione dal norvegese in francese di Terje Sinding |

| dal 1 al 10 aprile 2011 |

| Piccolo Teatro Studio – Milano |

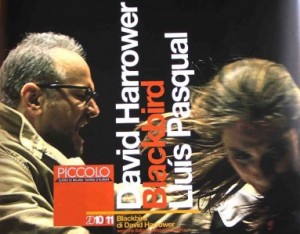

| Blackbird |

| di David Harrower |

| regia Lluís Pasqual |

| con Massimo Popolizio, Anna Della Rosa, Silvia Altrui |

| traduzione di Alessandra Serra |

| sino al 29 maggio 2011 |

Un Commento