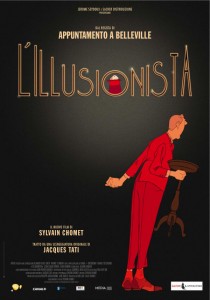

Il “disillusionista”

Innanzitutto, le persone. In un film dove ogni personaggio, protagonista o comparsa che sia, trova una sua intensa -e spesso impietosa- caratterizzazione al limite della caricatura, come si può trascurare quell’intimo universo riunitosi per assistere all’ultima opera del regista di Appuntamento a Belleville, Sylvain Chomet? Ecco: una bimba dagli occhi dispettosi sgambetta sprofondata nella poltrona mentre finge di accarezzare un pianoforte immaginario con le piccole dita inquiete; accanto a lei, un flemmatico nonno posa con insistenza lo sguardo sullo schermo ancora insolentemente bianco (quando si deciderà a splendere ammaliante e a catturare la piccola?). Entra un’anziana signora, impellicciata, che corre a prendere il posto per sé e per il marito. Segue una giovane coppia, un vago sorriso che va smarrendosi sulle labbra, permesso scusate sono liberi quei due posti? Con visibile sollievo si siedono, guardandosi golosamente intorno. Incredibile osservare l’eterogeneità di questa platea.

Non so perché ma sono soddisfatta nel vedere tutti questi bambini chioccianti ed eccitati. Forse perché ormai sempre più spesso o non vengono portati al cinema o, se ciò avviene, è per farli assistere all’ultimo grande evento 3-D, iper-realistico, super-digitalizzato, assolutamente imperdibile. Bene, qualcuno invece ha pensato di accompagnarli mano nella mano in questa atmosfera malinconica, nostalgicamente retrò, dove aleggia l’incanto di una intimità ritrovata. I personaggi di questo cartone animato dai tratti dolcemente sfumati si muovono in maniera quasi “senile” se mi è concesso il termine: avvezzi alla prodigiosa fluidità del movimento computerizzato -che paradossalmente è quanto di più simile possa esserci a quello umano!- la tenera incertezza di questi burattini colorati ci proietta in un ricordo di infanzia. Eppure…non tratta di gioie infantili questo breve e intenso racconto, ma della perdita delle illusioni, adulte o infantili che siano. Del confronto con un mondo che costringe a disaffezionarci a ciò che è magico, e che può parlare nonostante tutto ancora molto di noi. Parla di magie che vanno rarefacendosi in labili echi. Echi che si rincorrono in platee deserte.

Un prestigiatore ormai giunto al crepuscolo della sua carriera (i suoi trucchi sono ormai diventati troppo “ingenui” e antiquati rispetto a un pubblico alle prese con i primi sussulti del rock’n roll e le prime televisioni) stringe amicizia con una ragazzina che, affascinata e sedotta dal potere che attribuisce al prestigiatore, quello ovvero che egli possa risolvere qualsiasi problema ed esaudire qualsivoglia desiderio, decide di seguirlo nei suoi sfortunati vagabondaggi in cerca di un impiego. Si ha quindi il tentativo del buon mago di mantenere salda la fiducia della bambina in questa sua supposta onnipotenza, cercando di accontentarla in ogni sua richiesta, mentre parallelamente egli si vede sempre più in difficoltà. Solo per mantenere l’illusione tanto cara a quel cuore così giovane, per cui le miserie della realtà svaniscono non appena da dietro il suo orecchio l’anziano amico fa fiorire una monetina.

Un prestigiatore ormai giunto al crepuscolo della sua carriera (i suoi trucchi sono ormai diventati troppo “ingenui” e antiquati rispetto a un pubblico alle prese con i primi sussulti del rock’n roll e le prime televisioni) stringe amicizia con una ragazzina che, affascinata e sedotta dal potere che attribuisce al prestigiatore, quello ovvero che egli possa risolvere qualsiasi problema ed esaudire qualsivoglia desiderio, decide di seguirlo nei suoi sfortunati vagabondaggi in cerca di un impiego. Si ha quindi il tentativo del buon mago di mantenere salda la fiducia della bambina in questa sua supposta onnipotenza, cercando di accontentarla in ogni sua richiesta, mentre parallelamente egli si vede sempre più in difficoltà. Solo per mantenere l’illusione tanto cara a quel cuore così giovane, per cui le miserie della realtà svaniscono non appena da dietro il suo orecchio l’anziano amico fa fiorire una monetina.

Ma non può durare a lungo. E mentre l’illusionista è costretto a migrare disperatamente da un teatro all’altro e infine a “prostituire” la propria arte, ormai considerata come antiquata, priva di utilità e interesse alcuno, la fanciulla si innamora di un giovane ed è tempo, per il suo rassegnato amico, di rivelarle come stanno le cose: i maghi non esistono.

L’atmosfera gozzaniana del film ben condensa la riflessione sul rapporto tra passato e modernità, ovvero cosa ci procura il progresso ma anche di cosa ci priva. Inoltre, mio malgrado, non sono riuscita a tenere al di fuori delle mie riflessioni l’attualità: tanto palese mi è sembrata la similitudine con quello che sta accadendo oggi nel nostro paese dove l’Arte è piegata in ginocchio, affamata e umiliata. Quando nella scena finale le luci delle vetrine cominciano a spegnersi inesorabilmente, un brivido di sconsolazione mi ha percorsa: il burattino del ventriloquo abbandonato contro il vetro, il cappello e il fazzoletto del mago immobili e spessi come ombre inanimate… Non sono che i simboli della resa culturale italiana che come non mai in questo periodo si sta manifestando nelle sue forme più acute. E tutti presto ne pagheremo le conseguenze.

Questa fiaba sulla disillusione ha reso bene i colori del mondo in cui sono immersa. Un mondo che mi fa sentire come una marionetta un po’ grottesca, impacciata, assurda. Una creatura imbarazzante poiché nessuno ha idea di cosa farne. In Italia essere giovani vuol dire membra intorpidite alla parola “futuro”; significa battiti impazziti nel petto scorrendo i titoli dei giornali, occhi che si riempiono di un gelida assenza, con la bocca stropicciata da un’unica emozione: umiliazione.

La filosofa Francesca Rigotti, nel suo breve trattato La filosofia delle piccole cose, racconta di come l’insaziabile ombra delle Grandi Cose divori tutto quanto divorando e annientando ogni sfumatura, e ciò viene vissuto passivamente, come se il termine stesso di “modernità” potesse proteggere -come una garanzia- tutte le inevitabili degenerazioni derivanti da essa: si pensi all’ingordigia sempre più esasperata del consumismo, di quell’era della paccottiglia dove si sta perdendo definitivamente il culto delle Piccole Cose. Travolti da significati sempre più grandi ed estranei, abbiamo perso l’abitudine a esplorare e capire il mondo con i nostri occhi, il nostro naso, la nostra bocca. La nostra testa. Credo di non essere l’unica a sentire talvolta il bisogno di fermarmi un attimo per sottrarmi alle spasmodiche convulsioni di questo mondo che con il pretesto della continua novità non sa più dire niente. Fermarsi e capire che, in tutta questa sovrabbondanza, c’è qualcosa che manca.

Le vetrine dei negozi si spengono. Un buio improvviso ammutolisce ogni cosa, rinnegandola. In alto sulla destra -in quell’angolo impastato di nero- una lucciola vola via. Fioca. Bellissima.

Si accendono le luci in sala: il film è finito.

Nessun commento